E84,0 Кистозный фиброз с легочными проявлениями.

Кистозный фиброз с легочными проявлениями, муковисцидоз легких.

Муковисцидоз легких — наследственное заболевание, характеризующееся системным поражением слизеобразующих экзокринных желез респираторного аппарта.

Характерной чертой муковисцидоза является повышение вязкости секрета слизеобразующих желез и как следствие обусловливает резкое нарушение очистительной функции бронхов и бронхиальной проходимости. Изменения в органах дыхания могут встречаться практически изолированно или же сочетаться с нарушениями функций органов пищеварения (преимущественно поджелудочной железы и кишечника). Поражение неслизеобразующих желез играет значительно меньшую роль в патологии и выражается в значительном увеличении секреции ими ионов натрия и хлора.

Признаки поражения легких при муковисцидозе чаще всего возникают на первом-втором году жизни ребенка (у 90%) и у 10% — в подростковом возрасте. Раннее начало легочных проявлений наряду с наличием в анамнезе сведений о мекониальном илеусе в период новорожденности, замедленном физическом развитии, частом поносе, непереносимости жирной пищи следует считать характерным признаком муковисцидоза.

Жалобы: на мучительный приступообразный кашель с вязкой, трудно отхаркиваемой мокротой (является типичной жалобой), одышку при умеренных физических нагрузках, а иногда даже в покое. Иногда отмечается кровохарканье.

Физикальное обследование: бледность кожных покровов, иногда одутловатость лица, умеренный или выраженный цианоз видимых слизистых оболочек. Грудная клетка иногда имеет увеличенный сагиттальный размер (бочкообразная форма).

При перкуссии могут определяться признаки эмфиземы (коробочный тон, сужение перкуторных границ сердца, низкое стояние и малая подвижность диафрагмы). При аускультации выслушиваются жесткое, а в верхних отделах нередко ослабленное дыхание, рассеянные сухие хрипы, влажные средне- и мелкопузырчатые хрипы, особенно ярко выраженные в периоды обострений.

Рентгенологическая картина: распространенное усиление легочного рисунка за счет интерстициальных изменений. Легочный рисунок представляется тяжистым в случае преобладания перибронхиальных изменений или сетчатым при вовлечении в процесс периацинарных и перилобулярных элементов соединительной ткани. Корни легких расширены. При эмфизематозных изменениях обнаруживаются повышение прозрачности легочных полей, преимущественно в верхних отделах. В периоды обострений интерстициальные изменения нарастают, появляется сегментарная или полисегментарная пневмоническая инфильтрация.

При бронхографии выявляются изменения, связанные с гиперсекрецией вязкой мокроты («обрывы» бронхов, фрагментированное их заполнение, неровность контуров, уменьшение числа боковых ветвей). Более чем у трети больных обнаруживаются цилиндрические, реже смешанные, бронхоэктазии в нижних отделах легких.

Бронхоскопия: диффузный гнойный эндобронхит с характерными слизисто-гнойными тяжами, располагающимися по продольным складкам слизистой оболочки, иногда обширные фибринозные («дифтероидные») пленки. Секрет вязкий, с трудом аспирируется.

Исследование функции внешнего дыхания: вентиляция нарушена по обструктивно-рестриктивному типу, остаточный обьём лёгких увеличивается уже на ранних этапах заболевания, уменьшается соотношение остаточная ёмкость лёгких/жизненная ёмкость лёгких, снижаются индекс Тиффно (форсированный выдох за 1 сек/жизненная ёмкость лёгких) и другие скоростные показатели.

Решающее значение в диагностике и дифференциальной диагностике муковисцидоза имеет исследование электролитов пота (потовая проба), которое Международная ассоциация по кистозному фиброзу рекомендует производить по методу Гибсона и Кука.

Инфекционный процесс в бронхиальном дереве играет важную роль в патогенезе муковисцидоза. Основную роль в этиологии инфекционного процесса в бронхах играют золотистый стафилококк, гемофильная палочка и синегнойная палочка, причем два первых микроорганизма выявляются главным образом в раннем детском возрасте, тогда как в дальнейшем основное значение приобретает синегнойная палочка, борьба с которой является весьма сложной проблемой лечения в связи с ее резистентностью к фагоцитозу полинуклеарными лейкоцитами и к большинству антибактериальных средств.

Осуществляется по трем основным направлениям: 1) восстановление воздухопроводящей и очистительной функции бронхиального дерева; 2) подавление инфекционного процесса в бронхах; 3) заключается в диетотерапии и коррекции ферментативной недостаточности поджелудочной железы у больных со смешанной формой заболевания.

Традиционные отхаркивающие средства практически не дают эффекта. Благоприятное терапевтическое действие оказывают муколитики.

Применяют 5 мл 10% раствора N-ацетилцистеина в ингаляциях (флуимуцил) и При назначении муколитиков внутримышечно или внутрь они оказывают воздействие и на слизистые железы органов пищеварения.

Большое значение имеют лечебные (санационные) бронхоскопии, которые в периоды обострений следует осуществлять 1-3 раза в неделю с введением в бронхиальное дерево муколитических препаратов. В улучшении бронхиальной проходимости играют физиотерапевтические процедуры, например вибромассаж, а также ЛФК.

Антибактериальную терапию назначаютв периоды обострений. Антибактериальные средства выбирают в соответствии с особенностями высеваемой из дыхательных путей микрофлоры.

Диетотерапия при смешанной форме заболевания предусматривает ограничение жиров с одновременным назначением жирорастворимых витаминов (A, D, Е) и увеличение потребления белка до 3-5 г на 1 кг массы тела в сутки. Ферментативная недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы является показанием к заместительной терапии (панкреатин, панзинорм-форте, фестал и ).

Содержание

- Описание

- Дополнительные факты

- Классификация

- Причины

- Симптомы

- Диагностика

- Лечение

- Прогноз

- Профилактика

Названия

Название: N84,0 Полип тела матки.

N84.0 Полип тела матки

Описание

Полипы матки. Очаговая гиперплазия эндометрия, характеризующаяся патологическим разрастанием слизистой полости матки в виде одиночных или множественных новообразований на широком основании или ножке. Полипы матки проявляются маточными кровотечениями, периодическими болями, бесплодием. Полипы матки диагностируются в ходе комплексного гинекологического обследования – осмотра, УЗИ, гистероскопии, гистологического исследования. Лечение полипов матки хирургическое, включающее полипэктомию и кюретаж полости матки, иногда – надвлагалищную ампутацию или экстирпацию матки.

Дополнительные факты

Полипы матки, или полипы эндометрия, являются локальными доброкачественными выростами из базального слоя эндометриоидных клеток, возвышающимися над слизистой матки в виде отдельных бугорков. Величина полипов матки варьирует в широких пределах — от нескольких миллиметров (величины кунжутного семечка) до нескольких сантиметров (мячика для гольфа). Полипы эндометрия могут быть как одиночными, так и множественными, связанными со стенкой матки тонкой ножкой или широким основанием. В случае множественных полипов эндометрия говорят о полипозе матки.

Обычно эндометриоидные полипы не распространяются за полость матки, но в редких случаях могут прорастать через цервикальный канал во влагалище. Полипы матки выявляются у пациенток различных возрастных групп – молодых девушек, женщин среднего и климактерического возраста; частота патологии колеблется от 6 до 20%. Полипы эндометрия нередко сочетаются с полипами цервикального канала. Полипы матки в гинекологии расцениваются как предраковое состояние и подлежат обязательному удалению.

N84.0 Полип тела матки

Классификация

Структура полипа матки представлена тремя основными компонентами: эндометриальными железами, эндометриальной стромой и центральным сосудистым каналом. Поверхность полипа покрыта эпителием, ножка включает фиброзную строму и толстостенные сосуды. Полипы матки могут изъязвляться, инфицироваться, некротизироваться, подвергаться клеточной метаплазии.

По морфологической структуре принято выделять полипы матки железистого, железисто-фиброзного, фиброзного и аденоматозного типа. Полипы матки железистого типа образованы тканью эндометрия, содержащей железы; чаще развиваются в молодом возрасте. Железисто-фиброзные полипозные образования микроскопически представлены железами эндометрия и соединительной тканью (стромой); встречаются у женщин зрелого возраста. Полипы матки фиброзного типа образованы преимущественно плотной соединительной тканью, в которой присутствуют единичные железы; такие полипы обычно диагностируются у женщин старше 40 лет. Аденоматозные полипы матки состоят из железистого эпителия с признаками пролиферации, структурной перестройки желез; имеют предпосылки к переходу в рак эндометрия, поэтому требуют к себе повышенного внимания.

Среди полипов матки отдельно различают плацентарные полипы, формирующиеся из фрагментов неудаленной полностью плаценты вследствие осложненного аборта, родов, самопроизвольного прерывания беременности, замершей беременности. Плацентарные полипы матки проявляются длительными, обильными кровотечениями, что в дальнейшем может привести к инфицированию и бесплодию.

Читайте также: Тампонада сердечной сорочки кровью код мкб 10

Причины

В генезисе полипов матки главная роль отводится нейрогормональному влиянию и воспалительным изменениям эндометрия. Полипы матки, как правило, развиваются на фоне гормональной дисфункции яичников и гиперэстрогении, которые сопровождаются очаговой гиперплазией эндометрия в виде полиповидных разрастаний слизистой. Наряду с полипами матки у таких пациенток могут встречаться и другие заболевания, обусловленные эстрогенией, — железистая гиперплазия эндометрия, фиброма матки, аденомиоз, мастопатия, поликистозные яичники.

Возникновению полипов матки способствуют хронические половые инфекции и женские воспалительные заболевания (эндометрит, аднексит, оофорит), травматизация матки хирургическими абортами, выскабливаниями эндометрия, длительным ношением ВМС. К группе риска по развитию полипов эндометрия относятся женщины с артериальной гипертензией, ожирением, болезнями щитовидной железы, сахарным диабетом, иммунными нарушениями, нервно-психическими травмами.

Симптомы

Независимо от строения полипов матки, все они вызывают сходную симптоматику. После периода бессимптомного течения возникают дисфункциональные маточные кровотечения, которые могут носить циклический или ациклический характер. При полипах матки отмечаются меноррагии – обильные месячные, сукровичные предменструальные выделения, мажущие кровяные выделения вне менструации и после полового акта, метроррагии, кровотечения в менопаузе. Постоянные кровопотери часто приводят к значительной анемизации, сопровождающейся бледностью кожных покровов, головокружением, слабостью.

Для полипов матки больших размеров типично появление патологических слизистых белей, схваткообразных болей внизу живота, дискомфорта и болей во время полового акта. У женщин репродуктивного возраста полипы эндометрия часто вызывают бесплодие, у беременных — увеличивают риски выкидыша и преждевременных родов.

Диагностика

Обследование по поводу полипов матки включает сбор гинекологического и репродуктивного анамнеза, проведение влагалищного осмотра, УЗИ малого таза, гистероскопии и метрографии, раздельного диагностического выскабливания с гистологическим исследованием эндометрия.

При гинекологическом осмотре в зеркалах можно обнаружить полипы шейки матки, в то время как полипы эндометрия обычно недоступны визуализации и пальпации. При проведении УЗИ малого таза обращает внимание наличие расширенной полости матки, утолщенного эндометрия с четкими разрастаниями слизистой однородной структуры.

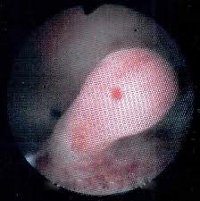

Стандартом обследования при полипах матки является проведение гистероскопии – осмотра полости матки гибким прибором с видеокамерой, введенным через цервикальный канал. При этом визуально в полости матки определяются одиночные или множественные, округлые или продолговатые образования, цвет которых может быть бледно-розовым, желтоватым или темно-багровым. С помощью гистероскопии определяется количество, размеры, месторасположение полипов, а также производится их одномоментное удаление под визуальным контролем с последующей морфологической верификации диагноза.

Для получения образцов тканей также проводится диагностическое выскабливание эндометрия. В процессе метрографии – рентгенографии полости матки с контрастным веществом выявляются неровные очертания полости матки и наличие в них полиповидных выростов. Перед планированием трансцервикального удаления полипов матки требуется обследование женщины на инфекции (микоплазмоз, хламидиоз, гонорею, трихомониаз, кандидоз), бактериологическое, онкоцитологическое и микроскопическое исследование мазков из половых путей.

Лечение

Оптимальным методом лечения полипов матки служит эндоскопическая полипэктомия — удаление образований в ходе гистероскопии с последующим выскабливанием эндометрия. Полипы на ножке удаляют с помощью «откручивания», ложе полипа прижигают электрокоагуляцией или криогенным методом для исключения рецидивов. После полипэктомии и выскабливания на 3-4 сутки проводится контрольное гинекологическое УЗИ.

После гистерорезектоскопии полипов матки в течение 10 дней могут отмечаться кровянистые мажущие выделения из половых путей, спазматические боли. Для профилактики инфекции на этот период ограничивается сексуальная активность. Дальнейшая лечебная тактика определяется гистотипом полипа матки, возрастом пациентки и имеющимися нарушениями менструального цикла.

При фиброзной структуре полипа матки и отсутствии менструальной дисфункции лечение ограничивается полипэктомией с кюретажем матки. Железистые или железисто-фиброзные полипы матки после их удаления в любом возрасте требуют дополнительного гормонального лечения. Для нормализации гормональных процессов производится подбор оральной контрацепции (КОК — этинилэстрадиол в комбинации с диеногестом или дезогестрелом), установка гормонального внутриматочного средства «Мирена», лечение гестагенами (прогестерон, норэтистерон, дидрогестерон).

В случае выявления аденоматозных полипов матки требуется более радикальное лечение. Женщинам пременопаузального и постменопаузального возраста производится удаление матки – надвлагалищная ампутация или гистерэктомия. При онконастороженности или наличии эндокринных нарушений показано выполнение пангистерэктомии — удаления матки с аднексэктомией.

Прогноз

Особенностью течения полипов матки служит их наклонность к рецидивам. Рецидивирующие полипы матки в 1,5% случаев подвержены злокачественному превращению; наибольший риск развития рака эндометрия сопряжен с аденоматозными полипами. Поэтому после окончания лечения по поводу полипов матки пациентки остаются под наблюдением гинеколога. При отсутствии лечения полипов матки развивается анемия, бесплодие. Наличие полипов эндометрия повышает вероятность выкидыша и требует учета этого фактора во время ведения беременности.

Профилактика

Профилактика полипов эндометрия состоит в своевременном и тщательном пролечивании воспалительных заболеваний матки и придатков, коррекции дисфункции яичников, осторожном проведении внутриматочных манипуляций.